医疗器械设计|医疗器械外观设计|医疗器械设计开发

在医疗科技日新月异的今天,医疗器械设计已成为连接技术创新与临床需求的关键纽带。从智能监护设备到微创手术机器人,从便携式诊断工具到个性化植入物,医疗器械设计的每一次突破都在重塑医疗生态。这一领域不仅需要工程师的理性思维,更需融入对医疗场景的深刻理解与人文关怀,最终实现功能、安全与用户体验的完美平衡。

一、设计开发:从概念到落地的系统性工程

医疗器械的设计开发遵循严格的流程规范,以某新型心脏起搏器研发为例,其路径清晰展现行业特性:

需求洞察:通过与临床医生、患者的深度访谈,明确小型化、长寿命电池、智能监测等核心需求,同时需满足FDA和CE认证要求。

技术转化:将需求转化为工程指标,如电池容量需支持15年以上稳定工作,算法需实现心律失常的毫秒级响应。

原型迭代:利用3D打印技术制作多代原型,在模拟人体环境的测试中优化密封结构与生物相容性。

临床验证:通过动物实验与多中心临床试验,验证设备在真实场景中的安全性和有效性。

这一过程中,企业需建立跨部门协作机制:研发部主导技术实现,质量部把控合规风险,法规部确保注册路径,临床部提供专业反馈。某血糖监测系统案例显示,从概念到上市需经历7大阶段、23项关键评审,周期长达3-5年。

二、外观设计:功能美学与心理关怀的双重奏

医疗器械的外观绝非简单装饰,而是需要遵循严格的设计原则:

功能优先:操作界面布局需符合医护人员的认知逻辑,如急救设备的控制按钮直径不小于12mm,确保戴手套也能精准操作。

环境适配:针对手术室的无尘要求,设备外壳需达到IP54防护等级;便携式设备则需通过1.5米跌落测试。

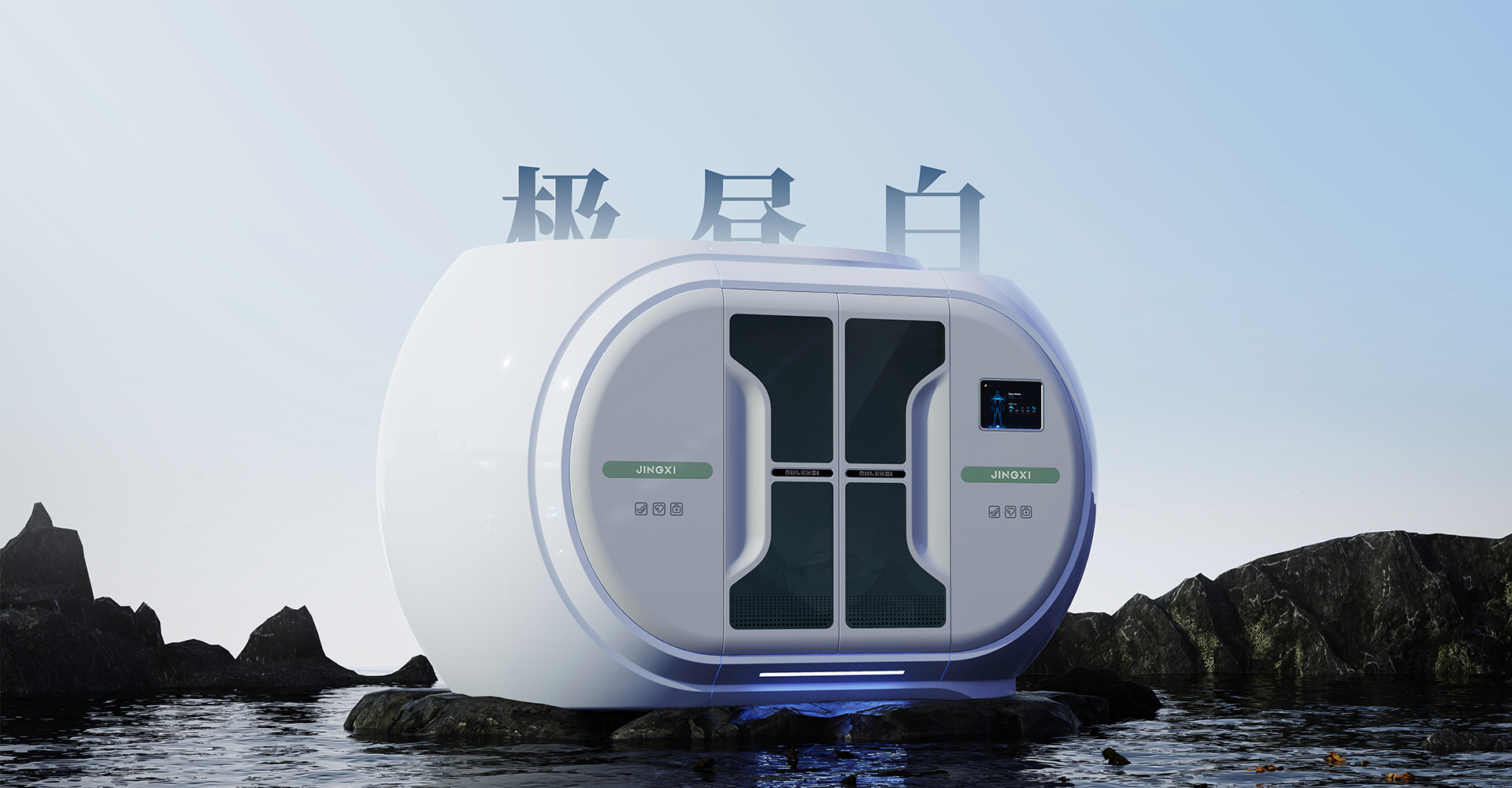

情感化设计:采用圆角过渡与低饱和度配色降低患者焦虑,如儿童雾化器设计成卡通造型,使用率提升40%。

某输液报警器的设计堪称典范:通过超声波传感器实现非接触式监测,报警音量在嘈杂环境中仍保持75分贝可闻度,同时采用生物降解材料制作外壳,既满足功能需求又践行绿色理念。

三、行业趋势:技术融合与价值升级

当前医疗器械设计呈现三大发展方向:

智能化升级:AI辅助诊断系统已实现从影像识别到治疗方案的闭环,某CT设备通过深度学习将肺结节检出率提升至98%。

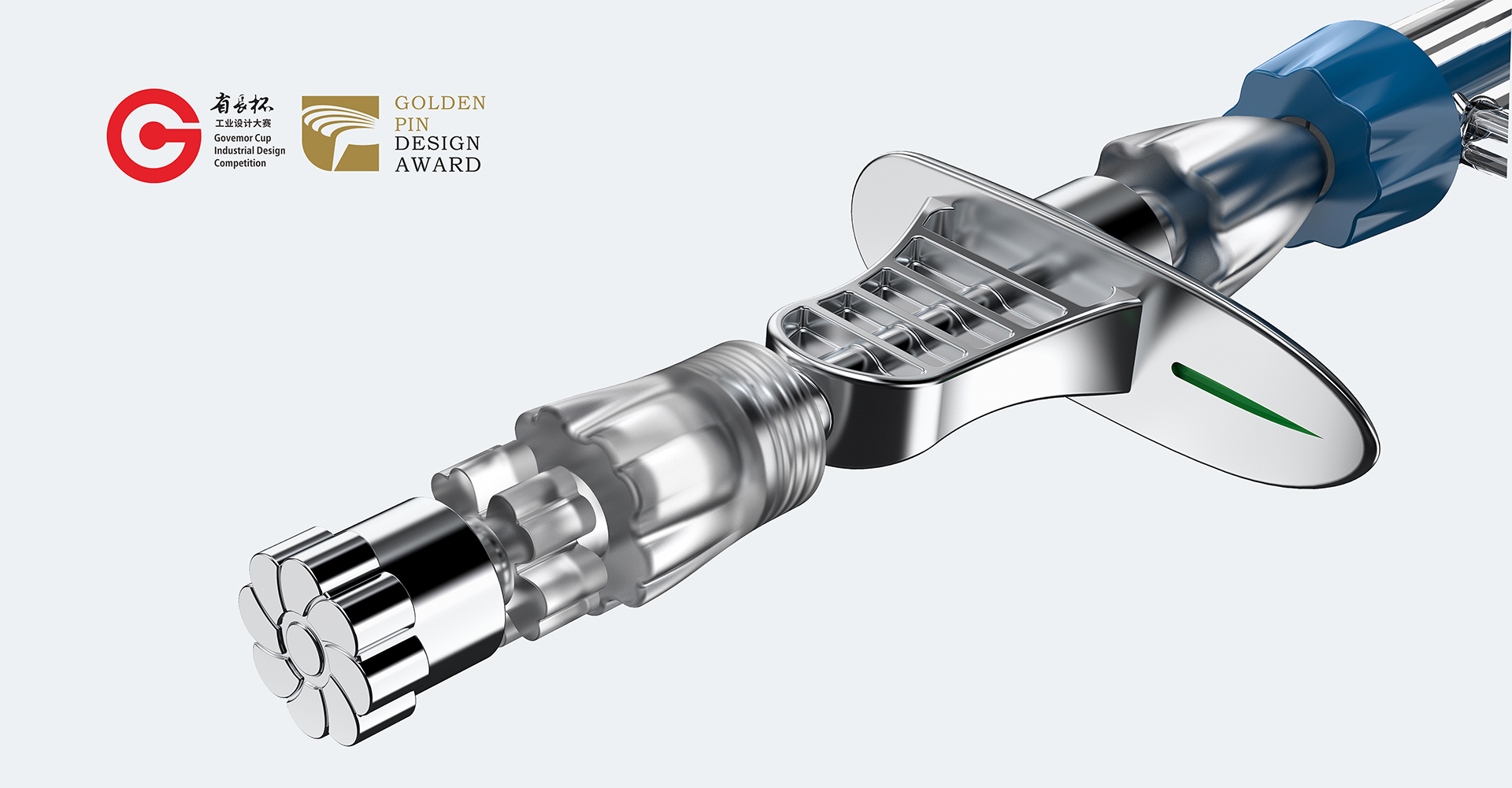

微创化革新:4K内窥镜配合柔性机械臂,使手术切口从5cm缩减至3mm,术后恢复时间缩短60%。

远程化普及:可穿戴监护仪通过5G网络实现数据实时传输,偏远地区患者可获得三甲医院专家会诊。

国产医疗器械的崛起尤为引人注目:在政策扶持下,某企业研发的血管介入机器人已实现全链条国产化,手术精度达到0.1mm级,价格仅为进口设备的60%。

四、挑战与应对:在创新与规范间寻求平衡

尽管前景广阔,行业仍面临多重挑战:

合规压力:需同时满足国内外法规,某企业在欧盟注册时因说明书表述差异导致6个月延误。

技术壁垒:高端材料与核心算法仍依赖进口,某人工关节企业通过产学研合作,历时8年突破陶瓷轴承技术。

市场教育:新型设备需开展大规模临床培训,某智能康复机器人通过VR模拟系统,将医生学习曲线缩短75%。

其实、医疗器械设计的本质,就是在科技与人文交汇处构建解决方案。以后,必将是那些既能驾驭AI、生物材料等前沿技术,又深谙医疗场景痛点的创新者。当设计思维真正融入医疗的全流程中,医疗器械将不再是冰冷的工具,而是传递温度的医疗伙伴。如果您这边有医疗产品设计的需求,可以直接与我们联系,免费为您提供报价周期参考。