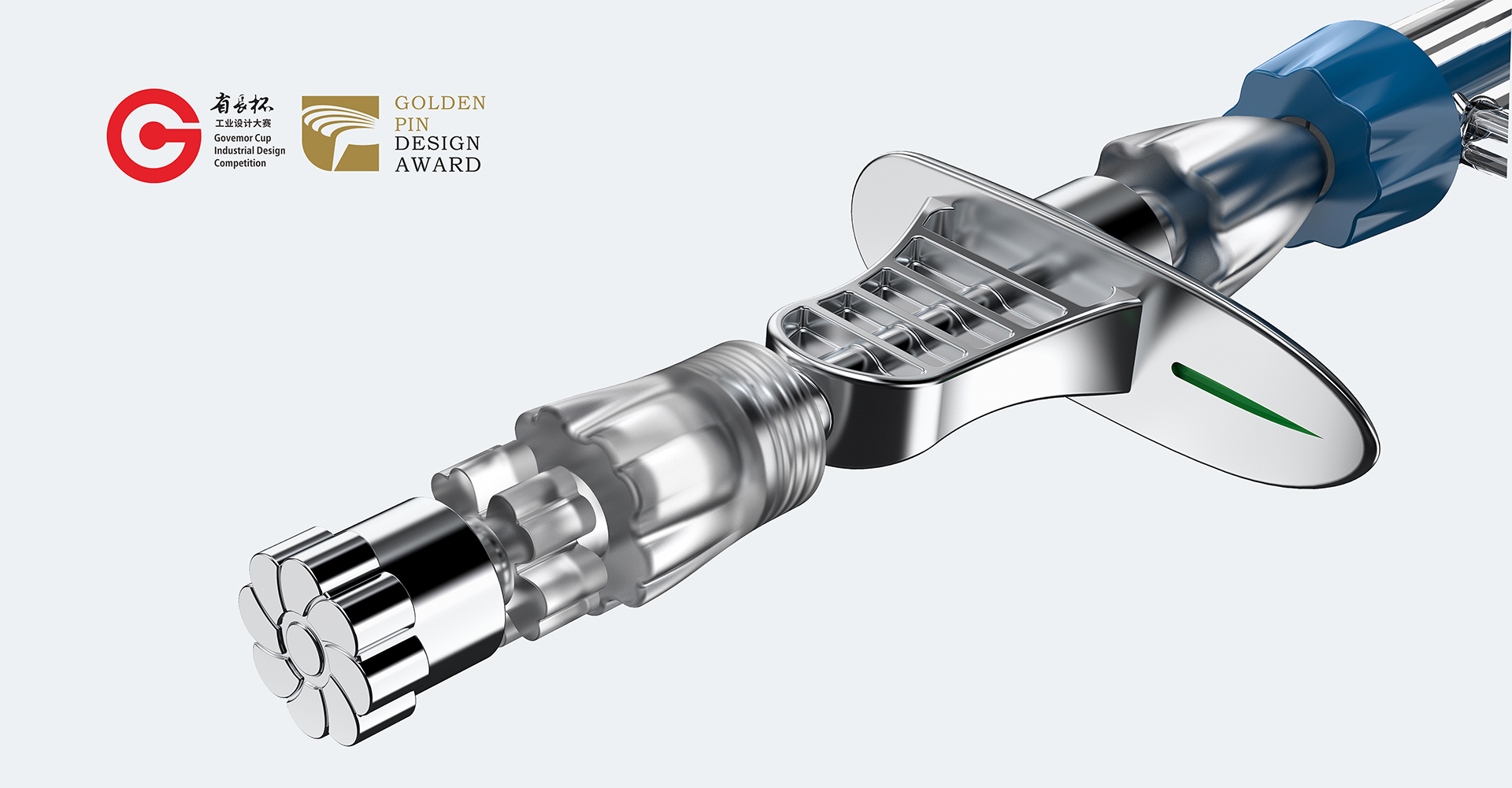

医疗器械外观设计的收费标准

医疗器械外观设计作为产品开发的核心环节,其收费标准直接影响企业的研发预算与市场竞争力。下面鲸禧设计的小编将从设计流程、成本构成、行业现状及未来趋势等维度,系统解析医疗器械外观设计的收费逻辑。

一、设计复杂度:收费标准的核心变量

医疗器械外观设计的收费首先取决于设计的复杂程度。根据产品类型和技术要求,设计费用可划分为三个层级:

适用于功能简单、结构单一的医疗器械,如体温计、血糖仪等。设计重点在于外观美化与基础人机工程优化,周期通常为1-2周。

针对移动医疗设备、便携式超声设备等,需兼顾功能整合与用户体验。设计过程需包含用户调研、材料筛选及初步安全性测试,周期延长至1-2个月。

大型影像设备、手术机器人等高技术产品需多轮迭代优化,设计周期可达3-6个月。费用包含高端材料研发、多学科协作及临床模拟测试。

二、成本构成:从概念到成品的资金链路

医疗器械外观设计的收费本质是对设计全流程成本的覆盖,主要包括:

前期调研(5%-10%总费用)

用户需求分析、竞品调研、市场趋势研究。

典型案例:某便携式ECG设备设计前,团队花费2周调研300名临床医生使用习惯。

创意开发(20%-30%总费用)

设计师团队头脑风暴、手绘草图、3D建模。

成本差异:资深设计师时薪可达800-1,500元,初级设计师约300-500元。

工程实现(40%-60%总费用)

材料研究:医用级ABS、钛合金等特殊材质需额外测试。

工艺开发:注塑成型、表面处理等工艺需与生产厂商协同优化。

原型制作:3D打印单个原型成本约5,000-20,000元,手工制作可能翻倍。

测试验证(10%-15%总费用)

人机工程测试、生物相容性评估、跌落测试等。

高端设备需通过ISO 13485医疗器械质量管理体系认证。

三、行业现状:中小型企业需求驱动市场升级

市场渗透率提升

过去:仅头部企业承担外观设计成本,中小型企业以功能实现为主。

现在:政策支持(如北京免除二类器械注册费)推动微小企业加入设计投入。

技术融合加速

3D打印技术使原型制作成本降低40%,但高精度模型仍需万元级投入。

人工智能辅助设计(AIGC)开始应用于草图生成,缩短初期创意周期。

区域差异显著

一线城市:设计公司平均收费高于二三线城市30%-50%,但响应速度更快。

产业集群效应:长三角、珠三角地区因配套齐全,综合成本降低15%-20%。

四、未来趋势:价值导向收费模式兴起

按效果付费

部分机构试点“设计费+销售分成”模式,将设计师利益与产品市场表现绑定。

案例:某呼吸机设计项目采用该模式后,设计师团队主动优化生产流程,节省成本12%。

模块化定价

将服务拆分为“基础包+增值包”,企业按需选择:

基础包(市场调研+概念设计):8,000元起

增值包(材料认证+临床测试):另行计费

可持续设计溢价

环保材料、可拆卸结构等设计需额外支付10%-20%费用,但符合欧盟MDR法规要求。

五、企业决策建议

预算分配原则

基础产品:设计费占比建议控制在总研发预算的5%-8%。

高端产品:可提升至15%-20%,以强化品牌溢价。

风险控制要点

明确设计里程碑,分阶段付款(如概念确认付30%,原型验收付50%)。

要求设计方提供材料供应商白名单,避免隐性成本。

长期价值挖掘

注册外观设计专利,可提升产品附加值20%-30%。

参与红点、iF等设计奖项评选,市场溢价空间可达50%以上。

医疗器械外观设计的收费标准本质是技术、艺术与商业的平衡术。企业需根据产品定位、市场策略及资金实力,选择最适合的设计合作模式,方能在保障合规性的同时,实现产品竞争力与经济效益的双赢。