医疗产品外观设计公司一般是怎么收费的?

在医疗器械行业,外观设计早已超越单纯的“颜值”需求,成为连接功能、用户体验与品牌价值的关键环节。然而,当企业寻求外部设计支持时,最常遇到的问题便是:医疗产品外观设计公司究竟如何收费?

一、收费模式:从“标准化套餐”到“定制化服务”

医疗产品外观设计的收费并非一刀切,而是根据项目需求、设计深度和服务范围形成多元化模式:

基础设计:功能导向的“轻量化”服务

针对小型便携设备(如体温计、血糖仪),设计公司通常提供标准化服务,费用集中在3,000元至20,000元之间。这类设计聚焦于外观美化、人机工学优化(如握持舒适度)及基础功能整合,周期较短,适合预算有限的企业。

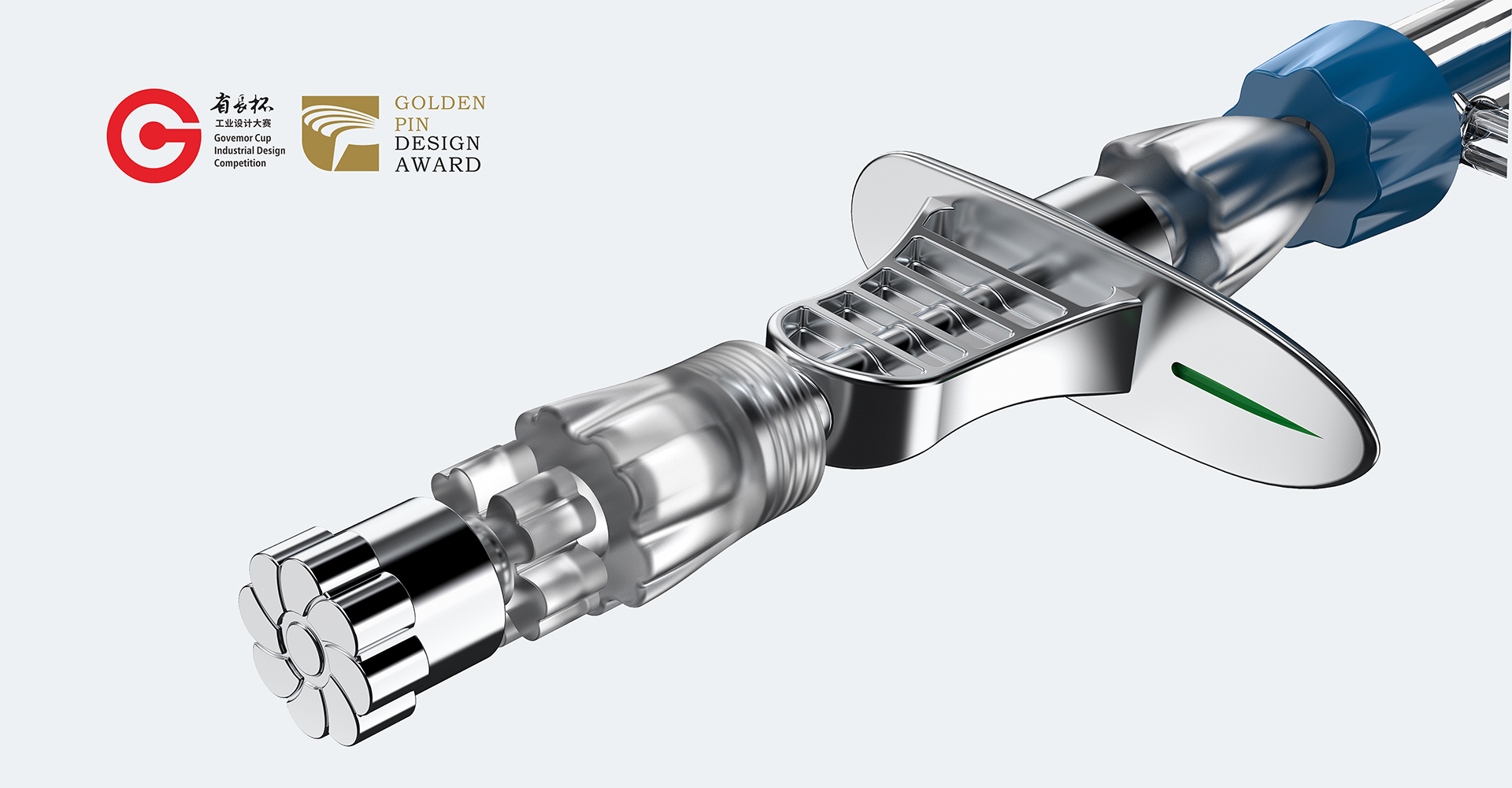

中端设计:技术融合的“性价比”方案

对于移动医疗设备、手术器械等中等复杂度产品,设计费用通常在20,000元至50,000元。此时,设计公司需投入更多资源进行用户体验调研(如医生操作习惯分析)、材料选型(如医用级抗菌塑料)及功能结构协调(如散热孔与接口布局),甚至包含3D建模与简易原型制作。

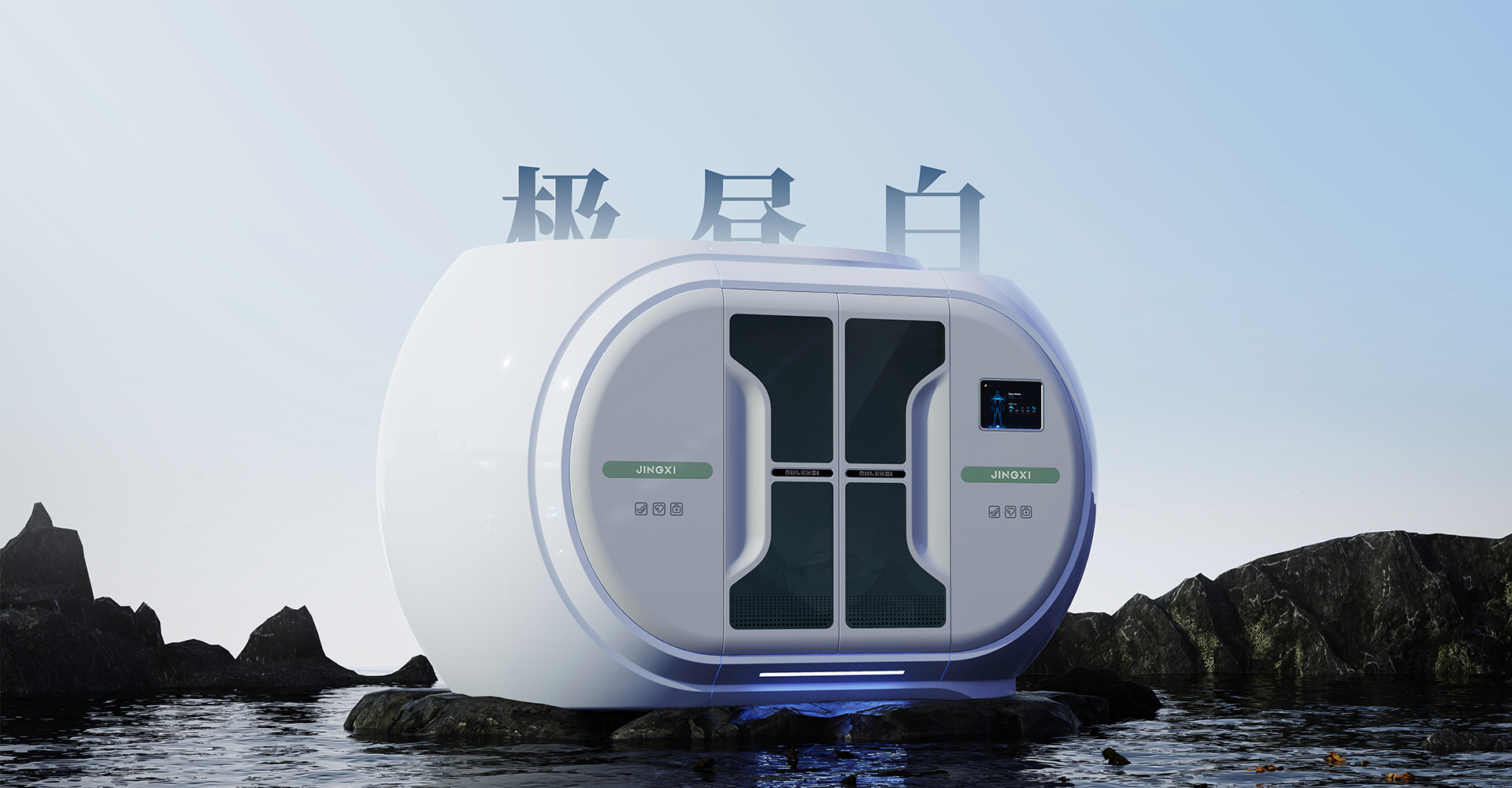

高端定制:创新驱动的“价值共创”模式

大型医疗设备(如CT机、手术机器人)的设计费用常突破50,000元至100,000元,部分复杂项目可达百万级。这类设计需平衡科技感、易用性与品牌调性,往往涉及多轮迭代优化、跨学科协作(如与工程师、临床专家合作),甚至包含专利规避策略与CMF(色彩、材料、工艺)创新。

二、影响收费的核心变量:从“显性成本”到“隐性价值”

设计费用的差异不仅源于项目规模,更受多重因素驱动:

技术复杂度:从“表面功夫”到“深度整合”

基础需求:仅需外观美化,设计公司可快速调用既有案例库,成本可控。

高端需求:需将传感器、显示屏等模块无缝嵌入外壳,同时满足电磁屏蔽、散热等工程要求,设计难度指数级上升。

合规性要求:医疗设计的“隐形门槛”

医疗器械需通过FDA、CE等认证,设计公司需熟悉相关标准(如ISO 13485),并在设计中预留合规空间(如标签位置、清洁便利性)。这类专业能力直接反映在报价中。

服务链条:从“设计交付”到“全程护航”

部分公司提供“设计+工程+生产”一站式服务,费用涵盖原型制作、模具开发甚至供应链管理。例如,某手术机器人设计项目因需协调精密加工厂商,总费用较纯设计服务高出40%。

三、行业趋势:透明化与价值导向

报价逻辑趋近标准化

领先设计公司开始采用“分级报价体系”,明确不同服务模块(如概念设计、CMF研究、用户测试)的单独收费标准,帮助企业按需组合。

结果导向的收费模式兴起

少数公司尝试“设计费+销售分成”模式,将自身利益与客户市场表现绑定。例如,某便携式超声设备设计项目中,设计公司收取基础费用后,额外获得产品上市首年销售额的2%作为奖励。

地域与规模效应显著

一线城市:上海、深圳的设计公司因人才成本高,平均报价较二线城市高出30%-50%。

头部公司:拥有成功案例(如某款爆款呼吸机设计)的公司,溢价能力可达普通公司的2倍以上。

四、企业选型建议:如何平衡成本与价值?

明确需求优先级:若产品已接近量产,可优先选择“设计优化”服务;若为全新品类,则需投入更多预算进行用户研究与原型验证。

考察设计公司的“医疗基因”:优先选择有医疗器械设计经验(尤其是同类产品经验)的团队,可减少合规风险与迭代次数。

关注长期价值:高端设计虽成本高,但可能通过提升产品溢价、缩短上市周期(因减少后期修改)实现ROI(投资回报率)最大化。

医疗产品外观设计的收费本质是“专业能力×项目风险×市场价值”的综合体现。企业在选择合作伙伴时,应超越单纯比价,聚焦设计公司能否通过创意与技术,将产品从“功能工具”升维为“临床伙伴”。