医疗器械产品外观设计的要求

医疗器械产品外观设计是连接功能实现与用户体验的桥梁,其要求远不止于形态美学,更关乎医疗质量与人文关怀。在确保安全合规的基础上,优秀设计需融合人机工程学、材料科学及情感化理念,通过精准的造型、色彩与交互逻辑,提升操作效率、降低使用风险,并最终改善医患体验,成为现代医疗体系中不可或缺的创新要素。下面鲸禧设计的小编将为大家详细解析一下医疗器械产品外观设计的要求。

一、设计原则:功能性与人文关怀的平衡

1. 功能优先原则

医疗器械的外观设计必须以功能实现为核心,避免过度装饰。例如,体外循环血液净化设备需通过造型优化适应手术室空间布局,确保管道连接效率;呼吸机面板需通过分区设计实现参数调节与状态监测的快速切换。设计师需通过用户场景模拟,确保外观与操作流程深度契合。

2. 人机工程学原则

操作适配性:手柄需符合手部握持曲线,按钮布局需匹配指尖活动范围。

视觉友好性:显示屏倾斜角度需确保1.5米视距内清晰可读,关键参数采用高对比度配色。

疲劳控制:长时间使用设备需通过重量分布优化减少操作负担。

3. 安全冗余原则

物理防护:所有边角需进行R3以上圆角处理,避免医患碰撞伤害。

材料安全:接触类部件需通过ISO 10993生物相容性测试,非金属材料需满足UL阻燃等级。

电气防护:外壳需具备IPX4防水等级,关键接口设置防误触保护盖。

二、核心要素:从细节到系统的设计规范

1. 造型与结构

模块化设计:采用标准接口与快拆结构,便于设备升级与消毒维护。

无障碍设计:为残障用户预留辅助操作接口,如盲文标识、语音导航模块。

环境适配:急救设备需通过抗震测试,便携式设备需满足跌落防护标准。

2. 色彩与标识

功能分区:通过色块区分操作区、显示区与警示区,红色仅用于紧急停止按钮。

心理暗示:儿科设备采用马卡龙色系降低儿童恐惧感,重症设备使用冷色调维持环境稳定。

标识系统:符号需符合ISO 7000标准,中文标识字体高度≥2.5mm。

3. 材料与工艺

耐腐蚀性:金属部件需通过48小时盐雾测试,塑料部件需耐受200次以上消毒循环。

表面处理:高频接触区采用抗菌涂层,纹理设计需避免清洁死角。

环保性:优先选用可回收材料,包装需符合RoHS指令。

三、实施流程:从需求到落地的全周期管理

1. 需求分析阶段

用户画像:区分医生、护士、患者三类核心用户,建立操作习惯数据库。

场景模拟:通过VR技术还原手术室、病房等环境,验证设计可行性。

风险评估:采用FMEA方法识别潜在设计缺陷,制定改进优先级。

2. 概念设计阶段

草图验证:通过1:1手绘模型测试人机交互逻辑。

3D建模:使用SolidWorks进行运动仿真,确保部件干涉余量≥2mm。

CMF设计:建立材料-色彩-表面处理组合库,提供3种以上可选方案。

3. 工程实现阶段

DFM评审:与制造部门协同优化分型面、拔模角等工艺参数。

样机测试:进行1000次以上操作循环测试,记录按钮寿命、屏幕耐刮擦等数据。

设计迭代:根据用户反馈建立A/B测试机制,优化迭代周期≤2周。

四、创新方向:智能时代的外观设计趋势

无感交互:通过隐形式传感器实现手势控制,减少物理接触。

情感化设计:采用柔性材料与暖光照明,缓解患者焦虑情绪。

可持续设计:模块化结构延长产品生命周期,可降解材料降低环境负担。

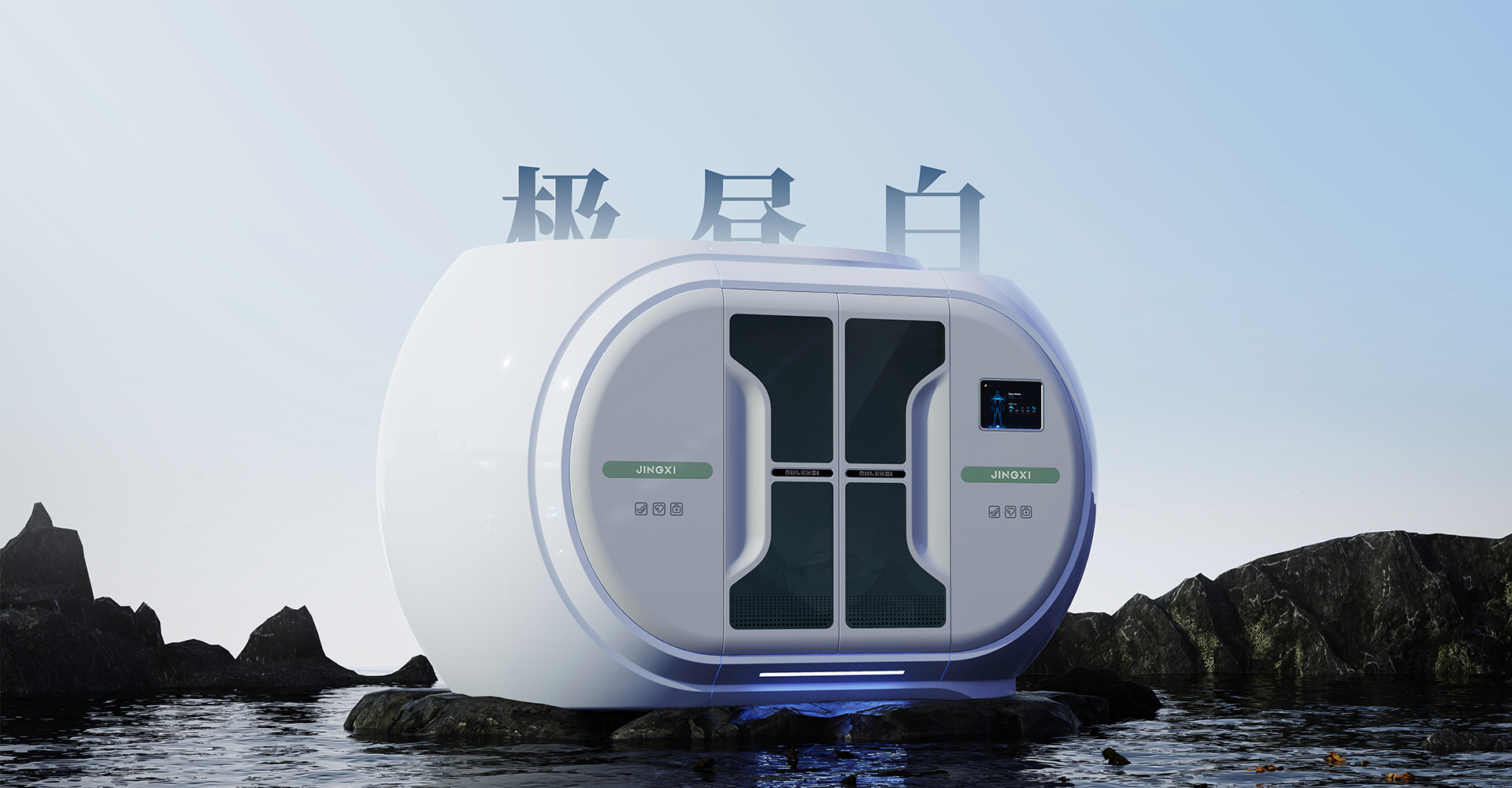

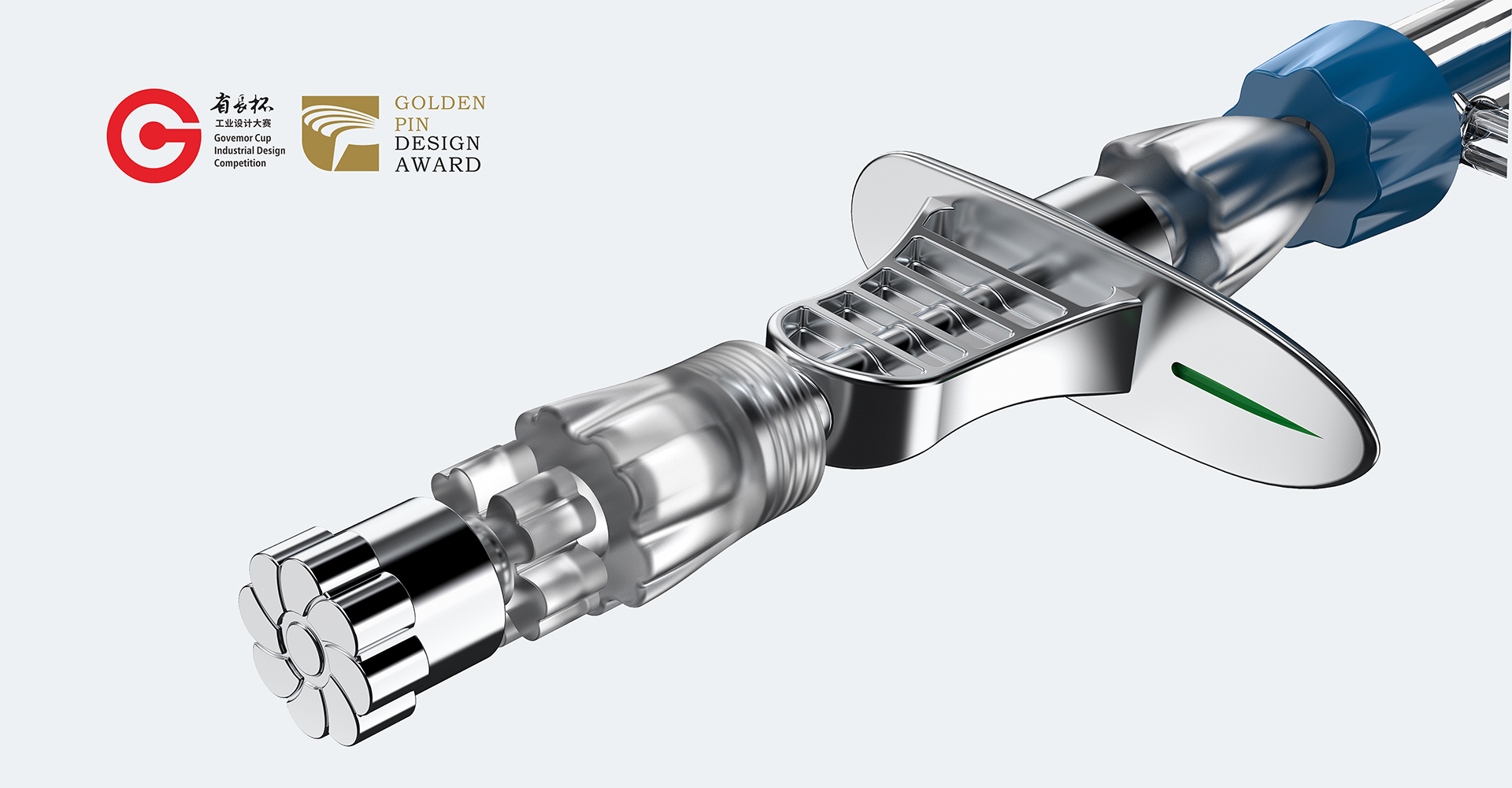

鲸禧设计多年来深耕医疗器械产品外观设计领域,团队以“全产业链设计创新”为理念,整合人机工程学、材料科学与色彩心理学,为医疗设备注入功能性与情感化价值。其设计作品多次斩获德国红点奖、IF奖等国际大奖,服务涵盖医疗台车、呼吸机、体外诊断设备等全场景,通过模块化结构、抗菌材质及智能交互优化,提升产品合规性与用户体验,助力医疗器械实现从功能到情感的全面升级。