医疗检测设备外观设计的核心要点

在医疗科技飞速发展的今天,医疗检测设备的外观设计已不再是简单的“美观”问题,而是融合了功能性、人机工程学、美学原则以及医疗场景特殊需求的系统工程。优秀的外观设计不仅能提升设备的使用效率,还能缓解患者焦虑情绪,甚至成为医疗机构品牌形象的重要载体。以下就是小编为大家详细解析医疗检测设备外观设计的核心要点内容。

一、功能导向:以精准检测为核心的设计逻辑

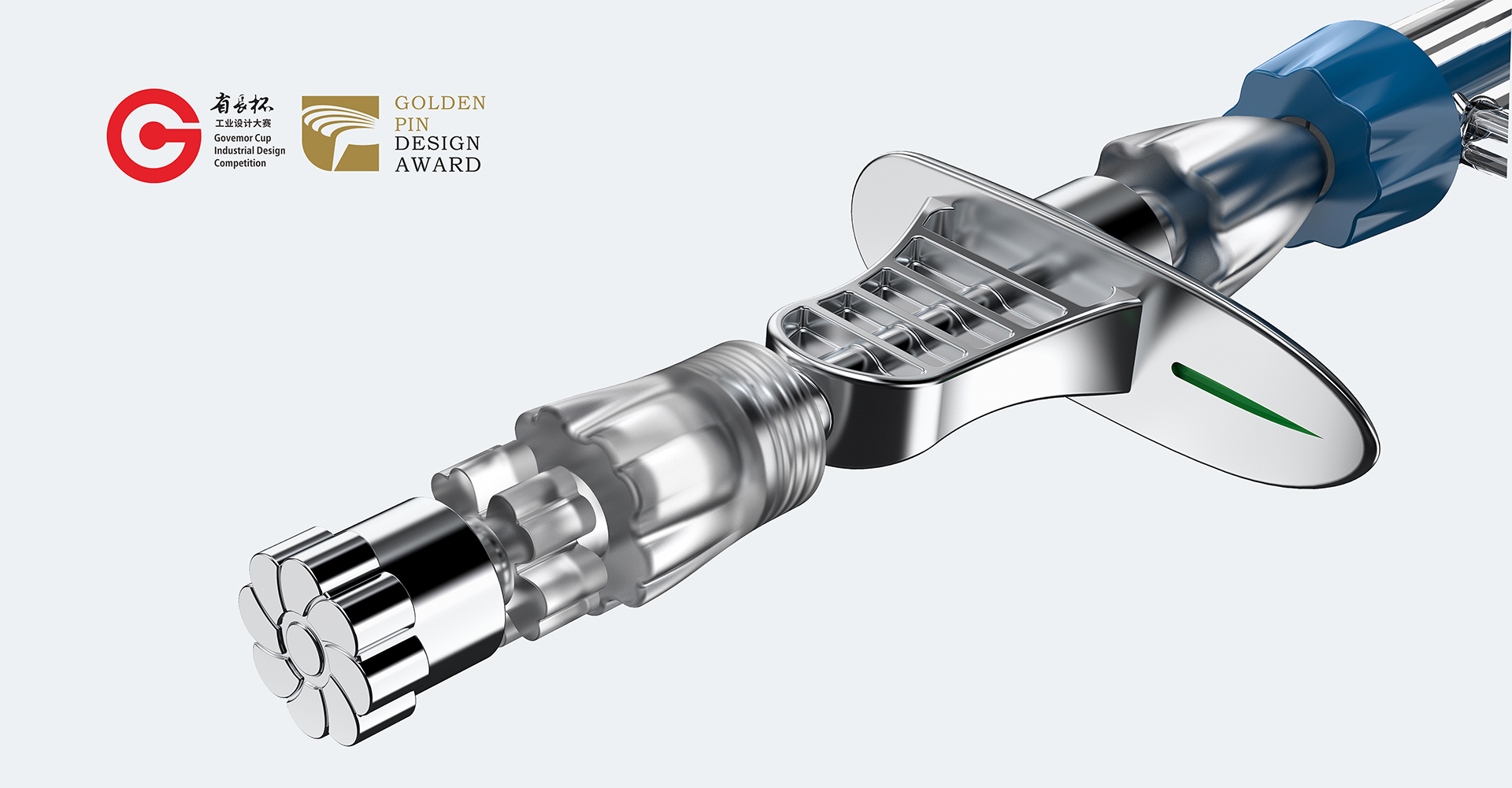

医疗检测设备的首要使命是确保检测结果的准确性,因此外观设计必须服务于核心功能。例如,CT机的环形扫描结构需保留足够孔径以保证成像质量,基因测序仪的流线型设计需兼顾散热与操作便捷性。设计师需与临床工程师深度协作,通过三维建模验证结构合理性,避免过度装饰影响设备性能。

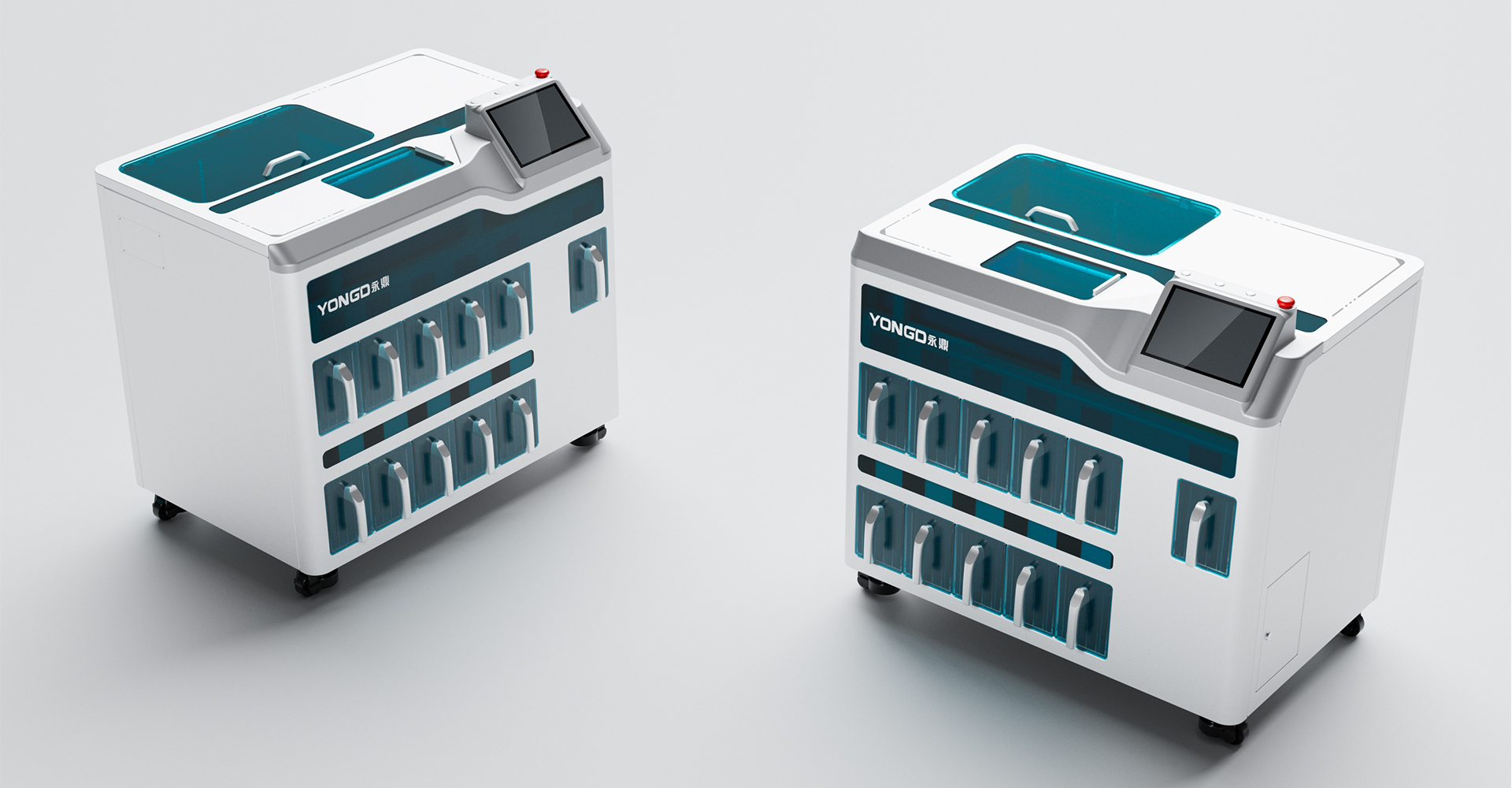

在细节设计上,功能分区需明确且符合操作逻辑。如罗氏cobas pro全自动流水线采用“零按钮”纯白界面,将高频操作键设置在拇指热区(距边缘5cm范围),紧急制动按钮采用双重确认机制,这种设计使操作错误率降低53%。

二、人机工程学:从用户痛点出发的舒适体验

医疗检测设备的使用者包括医护人员和患者,设计需兼顾两类人群的生理与心理需求。对于医护人员,设备的高度、角度和操作界面需符合人体工学。例如,监护仪操作界面应满足站立/坐姿双重操作高度,控制面板倾斜角度以15°为佳,手柄摩擦系数控制在0.4-0.6区间以减少长时间握持疲劳。

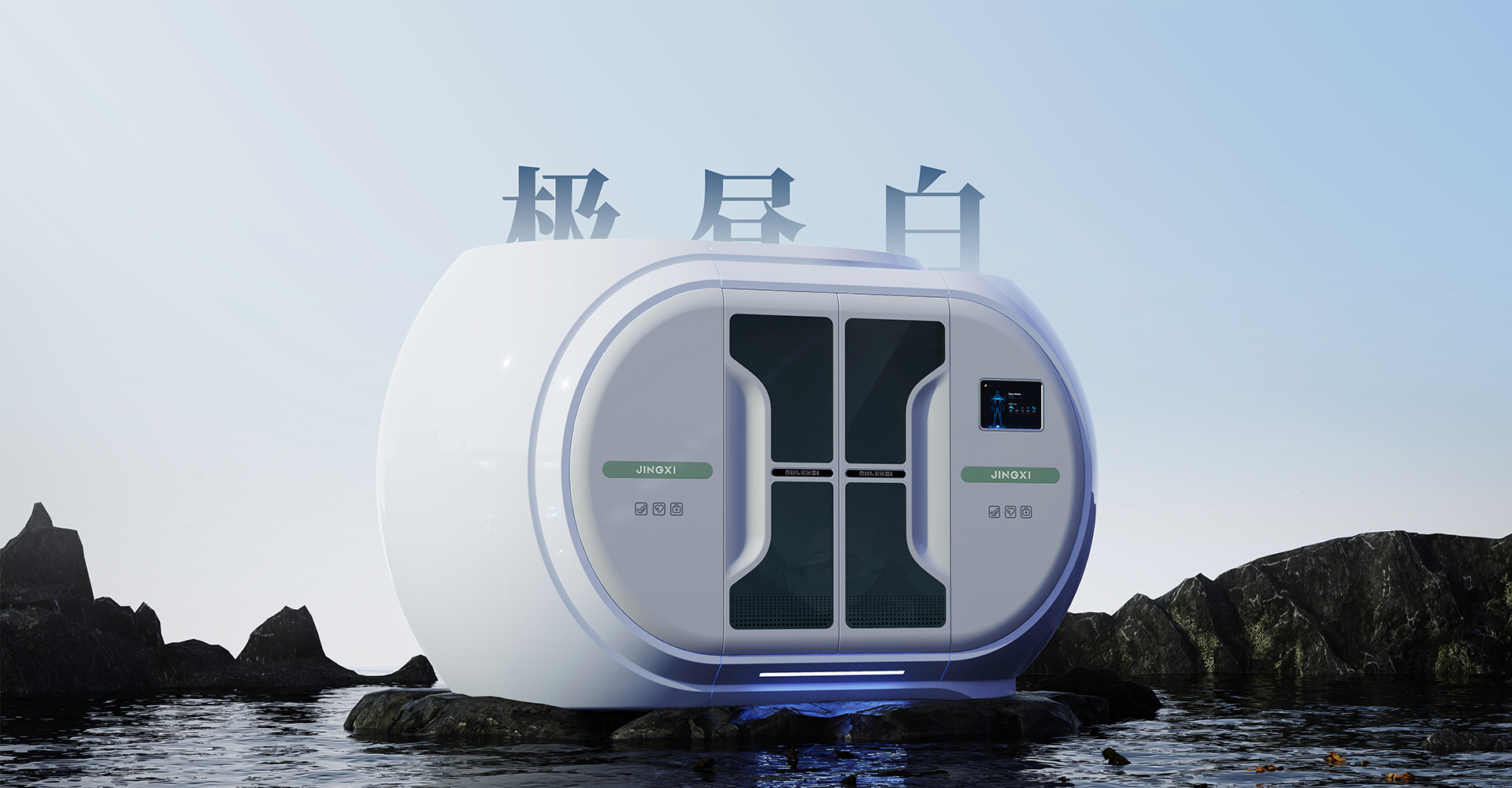

对于患者,设备的亲和性至关重要。飞利浦MediTouch白色机身集成抗菌分子膜,表面菌落数<5CFU/cm²,同时通过圆润边角和柔和灯光设计降低患者紧张感。儿童专用设备如“品瑞”洁牙机,采用仿生造型与智能交互系统,通过眼部灯光变化吸引儿童注意力,使诊疗依从性提升29%。

三、医疗美学:色彩与形态的疗愈力量

医疗环境的特殊性要求设备外观需传递专业、清洁的视觉信号。冷色调如白色、蓝色被广泛采用,例如联影医疗uMR Omega 7.0T采用医用级白瓷涂层,反射率严格控制在58%-62%,既符合无菌要求,又避免视觉疲劳。

形态设计需兼顾实用性与科技感。暗黑科技风通过钛黑哑光涂层、激光蚀刻纹理等元素强化设备可靠性,如达芬奇Xi手术机器人升级版采用该设计后,医生信任度提升41%;而极简白风格则通过流线型机身和隐藏式接口营造无菌氛围,如华大智造DNBSEQ T20基因测序仪的深空灰配色与呼吸灯带结合,客户询价量增长67%。

四、安全规范:从材料到结构的全方位防护

医疗设备的安全性涵盖电气安全、生物相容性和防误操作设计。材料选择需符合ISO 10993认证,如接触类器械必须使用生物相容性材料,外壳需满足UL94 V-0阻燃等级。介入类设备表面粗糙度需控制在Ra≤0.8μm,避免微生物滞留。

结构安全方面,锐角半径需≥3mm,突出结构长度限制在5cm以内。西门子医疗设备采用磁吸式模块连接实现物理防呆,飞利浦监护仪设置三级权限管理系统防止参数误调。此外,设备需通过MIL-STD-810G振动测试,脚轮需适配不同地面摩擦系数(混凝土0.6-0.8,瓷砖0.4-0.6),刹车力需≥200N。

五、可持续性:绿色设计与模块化创新

随着环保理念深入医疗领域,设备外观设计开始融入可持续元素。外壳材料中再生塑料比例可达30%-50%,包装材料逐步采用蘑菇菌丝体等可降解材料,碳足迹降低40%以上。模块化设计成为趋势,如飞利浦超声探头接口标准化,兼容5代产品更替,DR设备将探测器、球管等模块独立封装,维修更换时间缩短70%。

六、场景适配:从手术室到家庭的多维延伸

不同使用场景对设备外观提出差异化需求。急救设备需通过IP54防护等级测试,移动式设备脚轮需适应复杂地形;手术室设备需集成抗菌涂层与易清洁结构,高频接触表面需耐受2000次以上75%乙醇擦拭。家庭医疗设备则更注重便携性与亲和力,如强生Ethicon超声刀采用电致变色手柄,待机时呈医疗白,激活后渐变科技蓝,兼顾专业感与易用性。

医疗检测设备外观设计是功能、美学与人文关怀的交集。设计师需在确保检测精准度的基础上,通过人机工程学优化提升操作效率,以医疗美学缓解患者焦虑,用可持续设计响应环保趋势。未来,随着智能材料与物联网技术的融入,设备外观将向动态交互、场景自适应方向演进,最终实现“以患者为中心”的医疗体验升级。